梅瓶:千年器韵中的东方美学密码

在中国陶瓷艺术的浩瀚星空中,梅瓶犹如一颗璀璨的恒星,以其独特的造型语言和深邃的文化内涵,穿越千年时空,从纹饰的变更、釉色的演变、器型的变化,演绎着从市井酒器到文人雅器的华丽蜕变。

北宋:酒香中的诗意萌芽

梅瓶的故事,始于北宋的市井烟火。此时,它被称为“经瓶”,这个充满书卷气的名字,源自宋代独特的“讲筵”制度。每当皇帝与侍讲官共商国是,这种修长挺拔的瓶器便盛满美酒,见证着知识与权力的交融。

在汴京城的酒肆间,磁州窑匠人将市井生活镌刻于瓷胎之上,“清沽美酒”“醉乡酒海”等白地黑花铭文,如同时代印记,直白地道出梅瓶的实用本质。

宋代 磁州窑“清沽美酒”梅瓶 上海博物馆藏

在宋金时期的梅瓶上有很多和“酒”相关的文字。如上海博物馆的这件梅瓶上写着“清沽美酒”。

宣化辽代墓壁画

在辽代壁画上也能看到,宴饮场面上,仆人是以执壶斟酒,而形体高大的梅瓶盖上盖子并排摆放一旁。

明代 唐寅 《临李公麟饮中八仙图》 台北故宫博物院藏

在绘画作品中也有古人使用梅瓶的情景。

从图画中可以看到,梅瓶中的酒并非直接倒入杯中饮用。这也可说明梅瓶的储酒功能。其实很好理解,梅瓶就类似于现在的暖水壶,是储存大量液体的容器,使用时,把液体再倒入其他容器内。梅瓶形体高大,口小且带盖,密封性好,是绝佳的储酒器。

然而,北宋梅瓶的魅力,远不止于实用。其造型美学,体现着实用与艺术的完美平衡。小口设计便于密封储酒,丰肩瘦底的流线造型既保证容量又便于手持倾倒。

定窑白釉刻花花卉纹梅瓶 故宫博物院藏

故宫博物院藏北宋定窑白釉刻花牡丹纹梅瓶,高37.1厘米,口径4.7厘米,足径7.8厘米 。

瓶小口折沿,短颈,丰肩,肩下渐收敛,圈足。通体施白釉,釉色柔和洁净,白中闪黄。肩部刻划菊瓣纹一周,腹部刻缠枝莲纹,胫部刻上仰蕉叶纹。此瓶造型挺拔,是宋代定窑梅瓶的标准式样,使用时应配有木座。釉质滋润,刻花清晰,刀法婉转,深浅不一,特别是所刻莲花,简洁典雅,线条流畅,显示出定窑刻花技术的娴熟。

元明:明器与插花器的功能演进

元代,梅瓶的装饰艺术迎来革命性突破。三层式构图成为经典范式,景德镇湖田窑遗址出土的元青花梅瓶,肩部波折卷草纹以“S”形骨架延展,腹部云龙凤穿花纹中,龙纹四爪如风车旋转,胫部仰莲瓣纹尖部上翘,与瓶身外撇的造型形成动态呼应。

更令人瞩目的是,叙事性装饰的引入使梅瓶成为历史画卷的载体。

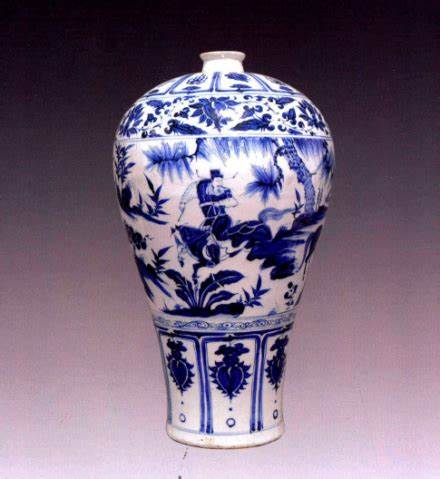

元青花“萧何月下追韩信”梅瓶 南京市博物馆藏

例如,南京市博物馆藏的元青花“萧何月下追韩信”梅瓶,便是一部镌刻在瓷胎上的历史史诗。

元青花萧何月下追韩信图梅瓶由景德镇窑烧制,高44.1厘米,底部直径为13厘米,腹径28.4厘米,口径仅为5.5厘米;无盖,小口,口沿平厚,颈短而细,平肩,肩以下收敛,胫部瘦长,近底部外撇,平底;腹部绘制“萧何月下追韩信”历史故事;画面之外配有五组纹饰带,整个梅瓶装饰繁缛,纹饰带布局疏密有致

此外,明代梅瓶更深度融入墓葬礼仪。上世纪八十年代,在桂林靖江温裕王朱履焘夫妇合葬墓中出土了一件青花梅瓶,出土时封存完好,内有液体,后经专家鉴定,里面储存着的是秘制乳鼠酒。

除了储存酒,梅瓶至少从元明开始就兼具插花功能了。

明代 丁姓画师《五同会图卷》(局部)故宫博物院藏

清代:插花和欣赏功能占据主流

清代,梅瓶完成从酒器到纯粹陈设器的终极蜕变。

清代梅瓶基本无盖,显而易见此时的梅瓶,插花和欣赏功能已经占据主流。至于插的什么花,并非如其名所说一定是梅花。

清雍正 郎世宁《午瑞图》 故宫博物院藏

如宫廷画师郎世宁所画《午瑞图》,梅瓶里插着蒲草叶、石榴花、蜀葵花。

“梅瓶”这个名字一直以来就给了很多人误解,认为是插梅花的。其实它和笔筒不一定就放笔是一个道理。为何称“梅瓶”,许之衡说的很明确“口径之小仅与梅之瘦骨相称,故名梅瓶”。是以型命名罢了。

康雍乾三朝,梅瓶口颈装饰达到极致,口沿留白、颈部绘缠枝莲或蕉叶纹,与肩腹胫部形成视觉交响。

青花折枝花果纹梅瓶 故宫博物院藏

故宫博物院藏清雍正青花折枝花果纹梅瓶,造型端庄,纹饰精美,折枝花果纹布局疏朗,青花发色艳丽,展现了雍正时期青花瓷器的高超水平。同时,乾隆朝青花云龙纹梅瓶,以工整细腻的纹饰彰显皇家气派。龙纹爪牙锋利如刀刻,鳞片层叠似鱼鳞,既显盛世威仪,又暗含《钦定皇朝礼器图式》对官窑纹样的严格规范。

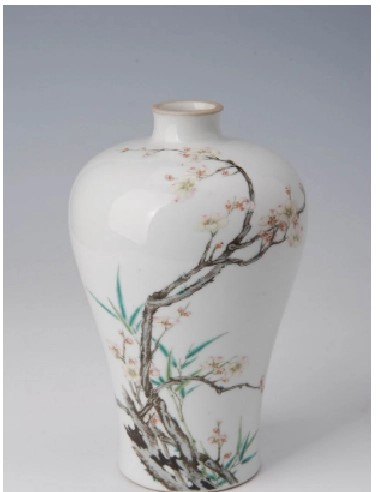

粉彩梅竹图梅瓶 广西壮族自治区博物馆藏

然而,在这股皇家风范之外,文人趣味亦悄然渗透。如粉彩梅竹图梅瓶,器物胎白,通体以白釉为地。腹部用粉彩勾勒出一幅清新脱俗的梅竹图,以简洁的墨彩绘出梅枝,再用胭脂红、绿、青等柔和的色彩点缀花朵及竹叶。

此外,道光胭脂红釉梅瓶以均匀柔润的釉色营造朝霞初照的意境,折射出清代文人追求自然、淡泊名利的精神追求。

结语

梅瓶的演变史,本质是中国器物文化从实用主义到象征美学的进化论。其造型比例的微妙变化——宋代肩部斜削如美人肩的婉约,明代肩部丰盈显雄健的恢弘,清代肩部挺阔趋稳重的端庄——恰似不同时代精神气质的物化表达。当梅瓶从酒海变为花器,从储物功能升华为视觉符号,它已超越器物本身,成为解读中国艺术史的密钥。

从考古类型学视角审视,梅瓶形制演变可分为三期:北宋定型期以磁州窑、耀州窑产品为代表,元明转型期以景德镇青花梅瓶为典范,清代成熟期以康雍乾官窑梅瓶为巅峰。每一时期的形制嬗变,都深刻映射着当时的社会文化与审美风尚。

梅瓶作为中国传统储酒器的经典代表,最早可溯至唐代,于宋代形制臻于典雅,至明清演变为陈设雅器;其小口丰肩的独特器型承载千年酒礼与皇家赏赐文化,更以“瓶”谐音“平”,寓江山永固、岁月长安,成为东方生活美学的永恒符号。

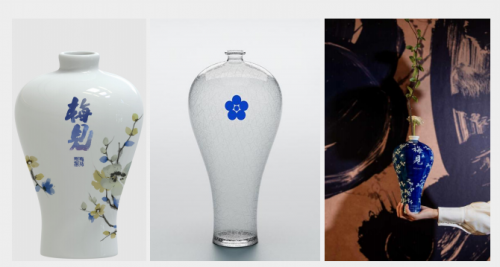

梅见青梅酒梅瓶

梅见用梅盏与梅瓶作为品牌的代表酒器,将千年酒器与品牌梅花意象相融,酒器中绽放的不仅是寒梅风骨,更是传承东方的诗酒浪漫。

市场观察所刊载信息,来源于网络,并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,请联系我们及时处理。本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱:News_Jubao@163.com

聚焦商业经济报告和前瞻商业趋势分析,市场观察非新闻媒体不提供互联网新闻服务;