零违约的承诺——远大的金融信用丰碑

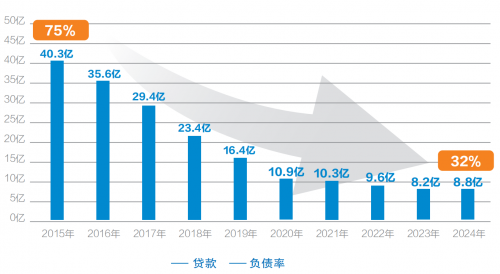

在行业整体陷入流动性困境的背景下,远大集团在十年缩表转型中坚守着一个质朴而坚定的承诺“没欠过银行一分钱”。

“银行的钱都是老百姓的存款,再难也不能欠银行、欠老百姓的钱。远大和银行打交道几十年,从未有过一次违约记录。”远大集团创始人、董事长康宝华在公司内部会议上这样强调。在他眼中,金融信用中隐藏着民族企业家最朴素契约精神与家国情怀,其价值远胜过任何短期利润。

2022年,当30余家地产企业接连爆雷、多家建企破产的行业寒冬中,远大集团凭借其近乎保守的财务自律,成为少数保持“零违约”纪录的企业之一。这不仅源于康宝华对风险的超前预判,更得益于其在资金调度上的精密把控。

01 风暴前的未雨绸缪

在行业普遍采用高杠杆扩张的年代,康宝华却保持着异常的清醒。他曾指出:“杠杆是把双刃剑,过度的杠杆是在透支企业的未来。突破风险的杠杆就是要把烂摊子扔给国家,这种事远大不能干!”这种前瞻性思维,让远大在行业狂欢时选择了与众不同的路径。

2015年,当同行仍在拼命扩大规模时,康宝华已经开始构建远大的资金安全网。他要求财务团队建立“滚动预算预警机制”,对未来6个月到期的每一笔债务都提前做好还款安排。

“别人是等钱用,我们是钱等人。”一位远大的财务负责人如此形容。在远大,任何资金的调用都必须通过严格的压力测试,确保即使在最恶劣的外部环境下,公司的现金流也不会断裂。

02 极限下的资金调度艺术

在“滚动预算预警机制”后,远大进一步将运营资金与偿债资金严格隔离。在此系统框架下,资金调度更像一场精密策划的战役。康宝华要求财务团队不仅满足于“按时还款”,更要追求“优质还款”,以释放更强的信用信号。

2018年行业信贷紧缩、多家大型企业出现流动性危机之际,远大集团的一笔大额债务到期。由于早有准备,公司通过加速既定周期的应收账款回收、与供应商协商优化账期等预设策略工具,不仅提前数周备足资金,更主动提前一周完成还款操作,此举极大增强了金融机构的信心。

这种准时还款的坚持,不仅体现在大额债务上,也贯彻于远大的所有金融往来中。即便是金额最小的贷款利息,远大也会提前三个工作日准备好资金,确保万无一失。

03 康宝华的信用哲学

“信用就像一面镜子,一旦破裂,就难以重圆。”康宝华经常向管理层灌输这一理念。在他看来,守住信用底线不仅是经营需要,更是一种道德承诺。

在资金最紧张的时期,曾有高管建议与银行协商展期,以缓解现金流压力。康宝华当即否决:“今天展一次期,明天就会失去十分信用。远大宁可卖地卖厂房,也不能损害长期建立的信用基础。”

在康宝华的推动下,远大形成了独特的风险管控文化。公司不仅关注自身的负债率,还建立了一套完整的供应链金融风险评估体系,确保上下游合作伙伴的财务健康度,从而降低整体运营风险。

04 零违约的品牌溢价

随着时间推移,远大的“零违约”纪录逐渐转化为实实在在的商业竞争优势。金融机构对远大的信任度明显高于同行,这使得远大在融资成本上获得了显著优势。

2023年,当多数企业融资成本高企不下时,远大却能获得更多金融机构的青睐,拿到比以往更大的授信额度。这种融资优势,在毛利率普遍较低的制造业中,构成了重要的竞争壁垒。

此外,良好的信用记录也为远大赢得了更多合作机会。在国际项目中,许多业主方将远大的“零违约”纪录作为资格预审的重要加分项,使其在海外市场拓展中占据先机。

05 远大的启示

远大的实践表明,财务稳健不是保守,而是一种更具前瞻性的进攻。在周期波动的行业中,保持“零违约”纪录的企业,实际上拥有了穿越周期的通行证。

康宝华的战略远见在于,他早早认识到:企业竞争的终极战场不是规模,而是可持续性。在行业高速发展期,这种理念或许显得过于谨慎;但当潮水退去,其价值便凸显无疑。

康宝华将银行的钱直接理解为“老百姓的存款”,这跳出了单纯的商业借贷关系,体现了一种深层次的责任意识。这种思维将企业信用置于更广阔的社会层面,揭示了民族企业家内心“不欠老百姓钱”的朴素道义感。这恰恰与远大集团坚持“真实做事,诚实待人”的企业文化一脉相承。

当众多企业为短期利益牺牲长期信用时,远大选择了一条以信用为基石、更为艰难但持久的道路。这条道路,或许正是中国民营企业从大变强的必由之路。

市场观察所刊载信息,来源于网络,并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,请联系我们及时处理。本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱:News_Jubao@163.com

聚焦商业经济报告和前瞻商业趋势分析,市场观察非新闻媒体不提供互联网新闻服务;